夜間低空急流

夜間低空急流

陳營華

2012年3月

夜間低空急流是指晚間大氣低層的一道急速氣流,通常在晴空無雲的晚上出現。日落後靠近地面的空氣溫度下降,低空產生「逆溫層」情況,即氣溫隨著高度增加而上升,大氣的穩定度亦隨之而增強,抑制大氣的垂直運動。日間因日照地面受熱而引發的湍流和對流活動在夜間消減,少了這些干擾,空氣可以順暢地趨向以水平方向流動。不少文獻已記載了在歐洲、美國大平原和非洲等地所觀測到的夜間低空急流。以下一個實例顯示香港秋季的天氣條件亦頗有利於夜間低空急流的形成。

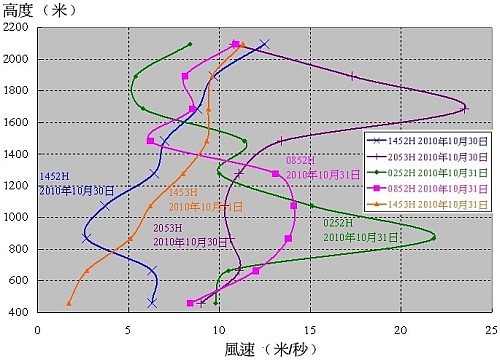

2010年10月底,一股乾燥的東北季候風為香港帶來晴朗的天氣。從天文台在長洲的風廓線儀10月30-31日的記錄可以見到夜間低空急流的發展和消散過程﹙圖一﹚。日間接近地面氣溫因日照受熱而上升至攝氏20度以上,引發空氣混合的湍流,令低空風速減弱。10月30日14時52分的垂直風速廓線﹙藍線﹚顯示1,800米以下的風速都低於10米/秒,風速的垂直變化普遍較小。日落後,最高風速超過20米/秒的急流在1,600米至1,800米的高度出現﹙紫線﹚,午夜後急流的軸心下降到800米至 1,000米之間的高度﹙綠線﹚,急流形成亦導致風切變﹙即風速隨著高度的急劇變化﹚增強。翌日早上日出後,急流減弱,急流軸心的風速少於15米/秒﹙粉紅線﹚。當天下午,風速垂直廓線回復到類似前一天的情況﹙橙線﹚。

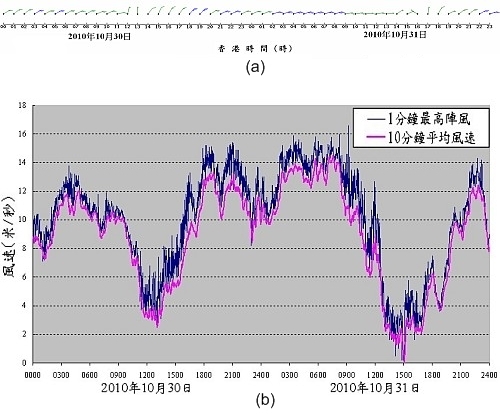

天文台位於海拔950米以上的大帽山測風站也記錄了那兩天夜間低空急流的發生﹙圖二﹚。風速時間序列顯示風速在10月30日接近黃昏時開始明顯上升,風速達12米/秒以上,急流大致上維持至翌日上午八時左右,隨後風速在日間顯著下降,直至傍晚再出現另一次升勢。

夜間低空急流與其相關的垂直風切變對飛行安全會構成威脅。在秋高氣爽的季節到高地露營,強風的出現可能會吹翻營幕或吹走鬆散的物件。

圖一: 天文台長洲風廓線儀在2010年10月30日14時52分﹙藍線﹚、20時53分﹙紫線﹚、2010年10月31日2時52分﹙綠線﹚、8時52分﹙粉紅線﹚及14時53分﹙橙線﹚所綠得的風速垂直廓線。

圖二: 2010年10月30至31日大帽山測風站的風向風速變化:(a) 每小時的風矢﹙風速為十分鐘平均﹚;(b) 一分鐘最高陣風﹙藍線﹚和十分鐘平均風速﹙粉紅線﹚。

參考資料:

[1] "An Introduction to Boundary Layer Meteorology", by Roland B. Stull, (1988), Kluwer Academic Publishers.

[2] "Development and mechanism of the nocturnal jet", by Davis, P.A., (2000), Meteorol. Appl., 7: 239-246.

[1] "An Introduction to Boundary Layer Meteorology", by Roland B. Stull, (1988), Kluwer Academic Publishers.

[2] "Development and mechanism of the nocturnal jet", by Davis, P.A., (2000), Meteorol. Appl., 7: 239-246.

本港天氣

本港天氣 天氣預測

天氣預測 天氣警告

天氣警告 漁民天氣

漁民天氣 航運天氣

航運天氣 航空天氣

航空天氣 天氣監測圖像

天氣監測圖像 地理信息系統天氣服務

地理信息系統天氣服務 熱帶氣旋

熱帶氣旋 中國天氣

中國天氣 世界天氣

世界天氣 氣候資料服務

氣候資料服務 警告及信號資料庫

警告及信號資料庫 特殊天氣現象統計資料

特殊天氣現象統計資料 每月天氣摘要

每月天氣摘要 氣候變化

氣候變化 厄爾尼諾與拉尼娜

厄爾尼諾與拉尼娜 地震

地震 海嘯

海嘯 潮汐

潮汐 地磁

地磁 太空天氣

太空天氣 天文觀測天氣資訊

天文觀測天氣資訊 互動版太陽路徑圖

互動版太陽路徑圖 天文資料

天文資料 有趣天文現象

有趣天文現象 授時服務

授時服務 曆法

曆法 年曆

年曆 實時香港輻射水平

實時香港輻射水平 認識輻射

認識輻射 輻射監測、評價及防護

輻射監測、評價及防護 環境輻射監測計劃

環境輻射監測計劃 大亞灣應變計劃

大亞灣應變計劃 相關網站

相關網站 學校

學校 旅遊

旅遊 運動

運動 戶外攝影

戶外攝影 社區天氣觀測計劃

社區天氣觀測計劃 長者

長者 觀星

觀星 天文台之友

天文台之友 小小天文台

小小天文台 教育資源

教育資源 360 漫遊天文台

360 漫遊天文台 「度天」賞雲

「度天」賞雲 國際雲圖(簡體中文)

國際雲圖(簡體中文) 天文台全方位遊

天文台全方位遊 公眾課程及活動

公眾課程及活動 訂閱電子通訊

訂閱電子通訊 研究論壇

研究論壇 刊物

刊物 國際原子能機構

國際原子能機構 臨近預報區域專業氣象中心(英文)

臨近預報區域專業氣象中心(英文) 亞洲航空氣象中心

亞洲航空氣象中心 社交媒體

社交媒體 新聞公報

新聞公報 最新消息

最新消息 天文台最新動態

天文台最新動態 立法會答問

立法會答問 天文台網誌

天文台網誌 天氣隨筆

天氣隨筆 天氣廣播站

天氣廣播站 氣象冷知識

氣象冷知識 新聞發佈會

新聞發佈會 有關熱帶氣旋的廣播

有關熱帶氣旋的廣播 天文台消息

天文台消息 職位空缺

職位空缺 招標公布

招標公布 應用程式

應用程式 個人版網站

個人版網站 天氣精靈

天氣精靈 文字版本

文字版本 RSS天氣資訊頻道

RSS天氣資訊頻道 有聲網頁

有聲網頁 表格

表格 開放數據集

開放數據集 天文台部門短片

天文台部門短片 抱負和使命

抱負和使命 組織結構

組織結構 品質管理

品質管理 香港天文台 - 香港便覽

香港天文台 - 香港便覽 香港天文台2024

香港天文台2024 服務概覽

服務概覽 天文台綱領範圍

天文台綱領範圍 香港天文台的歷史

香港天文台的歷史 事業@香港天文台

事業@香港天文台 瀏覽數字

瀏覽數字